“共生功能体”这种超有机体由存在于其中的动物、植物和微生物组成。

“一个人身上有多少细胞?”这听起来像是个喝了酒以后问的蠢问题,但其实这也是个深奥的哲学问题。一般来说,一个体重70千克的成年人大约拥有37万亿个细胞。这些细胞全部来自那个让此人诞生在世界上的受精卵。

但从另一个角度来说,如果算上我们身上的全部古菌、细菌、真菌、原生生物,我们身上其实有比37万亿多一倍的细胞。这些生物遍布于我们的口腔、肠道、皮肤、呼吸道,哪怕再微小的角落和皱褶中都有它们的身影。这些小家伙的体积比人体细胞小很多,它们加在一起也仅占人体0.3%的质量,但它们的数量几乎与人体细胞的数量相等。

这些与人体共存的微生物并不是什么新发现。先前的研究指出,有些微生物是与人体缺乏交流的乘客,而有些则积极地做着好事。“共生关系”是一个在19世纪就已提出的概念,指的是不同物种的生物紧密合作地生存在一起。一开始,这一概念仅包含了个别特殊的案例。但如今,我们发现几乎所有的多细胞生物和一些单细胞生物都存在于某种共生关系中。

这让一些生物学家意识到转变认知模式的时机已经成熟,是时候从一个新的角度认识这个世界了。不同于过去植物和动物“带有微生物群落”的认知模式,新的认知模式强调不同的生物都是一个统一的超有机体的一小部分。他们相互协调,共同进化,而我们把这种生物的集合称为“共生功能体”(holobiont)。

共生功能体的基本概念

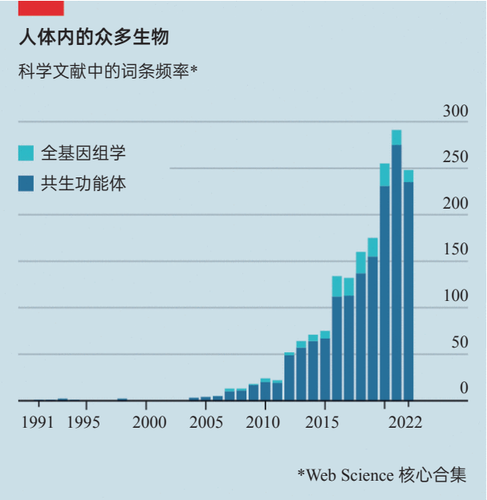

伦敦帝国理工学院莱弗尔梅共生功能体研究中心于2023年1月创立,其主管托马斯?·贝尔(ThomasBell)博士是“共生功能体”这一新认知模式的支持者。认知模式的转变有很多原因,而宏基因组学则是推动这一转变的重要技术。贝尔博士和他的同事们计划采用这一技术来研究已知和潜在的众多共生功能体。

宏基因组学能够同时分析样本中所有的基因组,不论这些基因组来自土壤、水、落叶还是捣碎的植物或动物。在宏基因组学技术应用之前,我们很难分析出这样复杂的样本中究竟有哪些微生物,同时实验室中能培养的昆虫和微生物少之又少,所以科学界事实上不清楚涉及其他大多数昆虫和微生物的共生关系。而如今,我们可以采用宏基因组学技术分析任何我们试图研究的有机物样本,并且这些分析结果很有可能以共生功能体的形式呈现。

贝尔博士和他的同事们特别关注昆虫、两栖动物和植物。从进化的角度来说,尽管这些生物都是真核生物,都有细胞核并具有复杂结构的细胞器,但除此之外它们几乎完全不同。考虑到将各类生物视为共生功能体而非单一生物是一种极具启发性的认知模式,该研究中心对每类物种都开展了研究。

该中心针对昆虫的研究起始于树皮甲虫和蜜蜂。有些树皮甲虫进化出了储菌器,而这一器官很好地展现了树皮甲虫共生功能体的性质。这是一种用于携带真菌孢子的器官。这些孢子在长出菌丝后能够将木头转化为这些甲虫能够吸收并利用的营养成分。但如果这些真菌失控(最常见的一种真菌会造成荷兰榆树病),它们可能会摧毁整片森林。

同时,蜜蜂是一种重要的传粉昆虫。而传粉这一行为则可促使不同蜜蜂在蜂巢中交换各自在采集花粉时接触到的微生物。可能是受到杀虫剂的影响,一些蜜蜂种群出现了应激的特征。贝尔博士的几位同事认为这种现象可能源自蜜蜂共生生物体的微生物部分,而非动物部分。

两栖类动物被列入名单的原因是许多两栖类动物因皮肤壶菌感染而面临灭绝的威胁。壶菌是一种由人类从亚洲带来的真菌。研究中心的科学家正在和伦敦动物园的研究者合作研究两栖类动物皮肤的微生物群落,试图找到能够抵御壶菌感染的群落。

植物则是该研究中心研究的重点。绝大多数植物的根际环境中本就存在伴生的细菌和真菌,有些微生物甚至会直接进入了植物的根内。根际环境中发生的生化反应丰富了整个共生功能体可获得的营养,而这一共生功能体的植物部分所产生的碳水化合物和其他营养成分又是维持根际环境所必需的。

互惠联盟

贝尔博士的工作成果向我们展示了研究共生功能体是一项十分有意义且日渐火热的研究。但在完全接受共生功能体以前,我们需要明确其定义。来自斯沃斯莫尔学院的发育生物学家斯科特?·吉尔伯特(ScottGilbert)强调说:“我们一般认为个体仅拥有一个基因组。在个体发育的过程中,这个基因组赋予个体特有的身份,而免疫系统也会确保这一基因组的唯一性。同时这一基因组也是生物在进化过程中选择的。但共生功能体的概念挑战且试图替代我们先前的认知。”这一认知转变的主张牵涉甚广。

首当其冲的难题就是个体的延续性。对于一般认知中的生物,父母与后代之间的联系是明确的。但共生功能体本就是人为推定的,它们与父母后代的联系并不明确。共生功能体并不来自某一个确切的受精卵,它是由多种生物组装在一起形成的。有时一些成分会由亲代传给子代,比如一些微生物在婴儿出生时就已经存在于肠道中了,在生产的过程中也会有一些微生物进入人体,当然更多的微生物会随母乳进入人体。通过了解这一过程,我们很容易看出共生功能体的众多部分是如何共同进化出一个具有功能的整体的。

植物一般与土壤中已有的微生物形成横向联系来构成共生功能体。这看似削弱了植物与周围的微生物是同一个进化单元的观点,但斯坦福大学进化生物学家琼?·拉夫拉登(JoanRoughgarden)的计算表明横向联系同样支持共同进化并最终形成真正的共生功能体。

得克萨斯大学奥斯汀分校的生物学家托马斯?·尤恩格尔(ThomasJuenger)对柳枝稷的研究同样支持上述观点。该研究的出发点是:如果植物的根际环境是一个进化单元,那么植物或许有用于挑选“核心”微生物并促进其增殖的特定基因。北美有三种拥有不同基因的柳枝稷种群。通过比较他们基因和根际环境,尤恩格尔博士发现了植物基因(主要是免疫相关的基因)和受这些基因影响大量繁殖的根际细菌之间的关系。

就像树皮甲虫和它储菌器中的真菌一样,有时宿主和微生物的共同进化是十分明显的,甚至不需要基因分析就能确定。达文尼白蚁是一种生活在澳洲的白蚁。作为共生功能体的动物部分,这种白蚁依靠自身肠道中的微生物来降解自己吃掉的木头并将其转化为自己能吸收的成分。混毛虫就是白蚁肠道内消化木质纤维的微生物的一员。它是由一个真核原生生物加四种细菌组成的复合物。在1991年创造了“共生功能体”一词的美国生物学家林恩?·马古利斯(LynnMargulis)曾称这种生物为“有五个基因组的怪物”。

蚜虫也是一种很有趣的生物。所有蚜虫都携带有布氏菌属的细菌,但这种细菌基本不存在于在其他地方。据估计,蚜虫和布氏菌的关系可追溯到两亿年前。布氏菌生活在一种名为细菌细胞的特殊蚜虫细胞内。相比两亿年前,这些细菌已经丢失了大部分基因,只能依靠蚜虫的细胞来补足缺失的功能。作为交换,布氏菌为蚜虫合成它们无法制造的氨基酸。

故事还未结束,许多蚜虫的细菌细胞中还寄宿着防御汉密尔顿菌,而这种细菌同样依靠布氏菌提供氨基酸。防御汉密尔顿菌能够杀死寄生蜂的幼虫,从而防止蚜虫被寄生蜂吃掉。但这一机制只有在APSE病毒存在时才会被激活,而相比之下这种病毒在整个共生功能体中处于更加渺小的位置。

这些共生功能体的例子让人想到了一个最极端的案例:叶绿体和线粒体。线粒体存在于所有真核生物中,通过代谢葡萄糖产生能量。叶绿体则仅存在于藻类和植物中并参与光合作用。在十亿年前,线粒体和叶绿体都曾是独立生存的细菌,以独立的身份开始和细胞打交道。而现如今,细胞成了他们的宿主。(马古利斯正是因为这两个案例创造了“共生功能体”一词。)

人体与共生功能体

共生功能体的边界十分模糊。有些是体表的乘客,有些则是细胞不可或缺的组成部分。不同案例中差异巨大的关联程度让人不禁想问:共生功能体的边界到底在哪里。但事实上,就像“物种”一样,生物学中充满了模糊但有用的概念。或许“共生功能体”这一概念最重要的任务就是提醒生物学家永远不要忽视微生物在任何现象中都可能起到的作用。比方说他们在研究昆虫对杀虫剂的耐药性时通常会研究昆虫自己的基因组。但豆虫对杀螟松(一种杀虫剂)的耐药性实际上来自其肠道中的布氏菌。这对于想要去对抗这种耐药性的人来说是一个重要的信息。

微生物甚至会给共生功能体带来一些神奇的能力。鉴于有细菌对磁场敏感,研究者怀疑这些细菌可能与鸟类和乌龟建立了共生关系,从而让这些动物共生功能体得以利用地球磁场导航。更为人熟知的案例来自犬类。狗(以及鬣狗和其他具有肛门腺的食肉动物)正是得益于共生功能体才能够依靠气味进行标记和交流。他们留下的气味实际上是肛门腺分泌物经细菌降解后的味道。

人类是被研究得最清楚的动物共生功能体。从拓扑学上来说,人体是一个三维的环,中间的洞是我们的消化道。这个环的整个表面几乎都遍布着微生物,不同的地方分布着不同的微生物,而下段肠道中生活的微生物最多。

与达尔文白蚁的案例一样,这些肠道微生物拓展了人类的消化功能,只是在程度上和白蚁共生功能体有所差别。肠道微生物将纤维状的植物成分分解为其他37万亿个细胞能够代谢的小分子。它们也能产生许多其他的分子,而有些分子则用于向共生功能体中的动物细胞发出信号,而动物细胞也会做出回应。

这种信号似乎对人类的部分神经系统影响很大。中枢神经系统和肠神经系统是最大和第二大的神经细胞群,它们依靠脑-肠轴进行持续的交流。肠道细菌分泌的分子包括血清素、γ-羟丁酸和儿茶酚胺。这些物质都是神经递质,也就是在神经细胞之间传递信号的化学物质。因此,这些微生物是脑-肠轴必不可少的组成部分。

宿主和微生物之间的第三大相互作用与免疫系统相关。人类的免疫系统与体内的微生物建立了微妙的平衡,使人类得以正常活动。毕竟管理体内的微生物与抵御传染性疾病一样重要。而一个平衡的微生物群落也能帮助人类的免疫系统抑制肠道中致病菌的繁殖。

在人类共生功能体中,肠道微生物群落与哺乳动物这两部分深度融合。当这种融合出现问题时,整个共生功能体也会出现功能紊乱。截至目前可以肯定的是微生物群落失调至少与肥胖、糖尿病、高血压、动脉粥样硬化、哮喘、炎症性肠病、部分肝病、多种肿瘤、自闭症、帕金森病以及抑郁症相关,当然实际有关的疾病可能不止这些。

以这种方式认识人类身上的37万亿个细胞能很好地促进科学研究。举例来说,以素食为主的饮食会促进那些能够分解纤维的微生物生长,而以肉类为主的饮食则会促进擅长分解脂肪和蛋白质的微生物生长。植物在肠道中分解后能产生有助于调节炎症和其他免疫功能的丙酸和丁酸。而肉类在分解后会产生支链脂肪酸、酚类和吲哚类分子,这些分子会产生诸如诱发心血管疾病等一系列不良影响。

共生功能体学说的应用

育种专家也开始认真研究共生功能体这一概念。位于马萨诸塞州波士顿印第农场的农民们在田里搜集了经历干旱或虫害后幸存的植物,并将这些植物送去研究。针对这些幸存的植物有人提出了一个假说,认为在这些植物上有某种存在于根际环境的特质使其幸存。

有公司基于这一猜想成功找到了根际环境中的帮助植物幸存的细菌并将其做成了产品。这种细菌能提高小麦、玉米、大豆和棉花的耐旱能力,帮助玉米、大豆和小麦抵御真菌。他们还能抵御线虫,促进土壤中磷和钾的释放,以及将大气中的氮元素固定并转化为类似硝酸盐的分子。植物能够利用这些经微生物固定的含氮分子直接制造氨基酸,而氨基酸则是蛋白质的基础成分。

另一家位于加利福尼亚州伯克利的皮沃特生物公司正着眼于固氮技术。该公司的研究者们通过基因编辑技术调整了两种固氮细菌的基因,使得它们在富氮土壤中也能继续固氮。这些细菌还能固定比原先更多的氮元素。当我们将这种细菌埋在玉米等作物附近后,少量的细菌就能为每株植物提供即时可利用的氮元素,从而减少1/5的化肥使用量。

威斯康星大学麦迪逊分校的让-米歇尔?·阿内(Jean-MichelAné)是皮沃特公司的科学顾问。他还有另外两个关于固氮的设想。参考豆类植物会在根上长出特殊的结瘤来容纳固氮细菌,他设想通过重塑植物的根(主要目标是水稻)来让植物在根上长出类似的结瘤。他和他的同事已经找出了两种相关的豆科植物基因。当这两种基因被转导进杨树(一种常用的实验植物)时,杨树就能长出类似的结瘤。

阿内博士的另一个想法基于一些特殊的玉米和高粱植株。这些植株不仅拥有气生根,还能在根部分泌固氮细菌喜欢的胶质。当这种胶质带着固氮细菌固定的氮元素滴落到地面之后,这些营养成分就会被植物的根吸收。阿内博士和他的同事已经成功将携带有这种基因的玉米植株与商业品种杂交,并培育出了第五代携带这种基因的植株。

科学家也对牛和其他牲畜进行了类似的研究。这些动物类似白蚁的消化系统,每年会产生超过1亿吨甲烷,占到人类每年排放全部温室气体的6%。我们可以通过向饲料中加入3-硝基丙二醇或者紫衫状海门冬(一种海藻)来减少甲烷的排放。事实上,加入紫衫状海门冬不仅能够减少甲烷的排放,同时还能提高相同喂养条件下牛奶和肉的产量。

环保主义者也在共生功能体学说中找到了自己的发展道路,而这也是贝尔博士研究两栖类动物的动机。同时,其他人也在探寻保护整个生态系统的方法。森林和珊瑚礁都对温度变化十分敏感,它们都受到了全球变暖的威胁。将森林或珊瑚礁视为共生功能体能够让生态学家帮助它们调整自身状态。

就像印第农场的研究者一样,威斯康星大学麦迪逊分校的伊莎贝尔?·乔治(IsabelleGeorge)和理查德?·兰卡(RichardLankau)也在研究土壤中的微生物。他们在威斯康星州和伊利诺伊州南部南北横跨5.8个纬度的森林中进行采样,检查不同植株幼苗。他们发现幼苗生长的土壤中的细菌如果来自气候相似的地区,那么这些幼苗生长得更快;而如果土壤中的细菌来自气候不同的地区,植物的生长速度会变慢。尽管我们并不能将整片森林都接种上细菌,但他们希望这一发现能用于处理当地用于恢复森林生态的苗圃树苗,从而帮助这些小树存活。

和人类一样,珊瑚也是一种被深入研究的超有机体。它们吸引游客的颜色来自一种被称为虫黄藻的能发生光合作用的原生生物。它们生活在固着动物体内的一种特殊细胞中,负责分泌珊瑚虫头部附着的石灰岩。正是这些虫黄藻为珊瑚共生功能体提供了绝大部分营养。

这一共生功能体的弱点也同样在于虫黄藻。如果温度过高,虫黄藻的光合作用就会失控,产出有毒的富氧自由基分子。这些珊瑚虫会因此将虫黄藻排出体外,而这一过程被称为“白化”,白化了太久的珊瑚会死亡。而如果环境及时恢复到正常,那么虫黄藻就可以重新回到珊瑚体内。

一些人试图通过修改珊瑚共生生物体中动物的基因来提高其对高温的耐受性。但澳大利亚墨尔本大学的马德琳?·范奥本(MadeleinevanOppen)和沙特阿拉伯阿卜杜拉王国大学的拉奎尔?·佩吉诃多(RaquelPeixoto)却在各自的项目中试图通过调整虫黄藻或者珊瑚共生生物体中其他的细菌来实现这一目标。

尽管这一生态系统工程项目是否能带来丰硕的成果仍有待观察,但它们在很大程度上代表了以共生功能体为基础的认知方式。这无疑证明了基于这一认知的时代已经来临,并影响甚广。

资料来源 The Economist